So mache ich Astrofotos

Vor rund zwei Jahren habe ich begonnen, mich mit dem Fotografieren von astronomischen "Deep Space"-Objekten am Nachthimmel (Sternenhaufen, Emmissionsnebel etc.) zu befassen. Durch Gespräche mit Leuten, die sich meine Aufnahmen angeschaut haben, weiß ich, dass es teilweise recht falsche Vorstellungen davon gibt, wie ein solches Astrofoto entsteht. Viele stellen es sich einfacher vor, als es tatsächlich ist. Deshalb möchte ich hier mal einen kurzen, hoffentlich leicht verständlichen Überblick über meine typischen Arbeitsschritte geben.

Schritt 1: Vorbereitungen

Bevor ich das Teleskop überhaupt anrühre, sind erst mal einige Punkte vorzubereiten bzw. zu klären:

- Welcher Zeitraum in der Nacht kommt für die Aufnahme infrage? Oder anders formuliert: Ab wie viel Uhr ist es richtig dunkel und wann beginnt die Morgendämmerung?

- Ist der Himmel wolkenfrei - und zwar in allen Höhen?

- Wie ist die aktuelle Mondphase und auf welcher Bahn bewegt sich der Mond im Laufe der Nacht über den Himmel? Je mehr vom Mond sichtbar ist, desto mehr erhellt er den Nachthimmel und stört damit die Aufnahmen. Denn je weniger störendes Licht am Himmel sichtbar ist (z. B. vom Mond, aber auch von Städten in der Umgebung), desto einfacher ist es, lichtschwache, astronomische Objekte zu fotografieren. Das hängt damit zusammen, dass sie zu einem dunklen Himmel mehr Kontrast als zu einem teilweise aufgehellten Himmel haben.

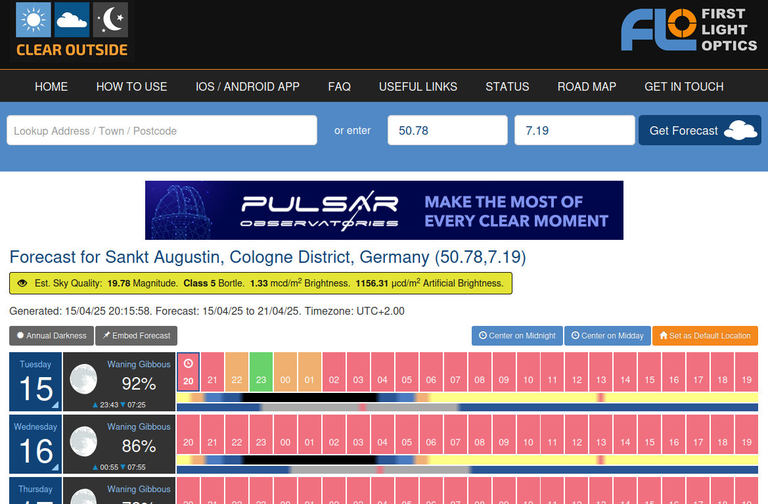

Zur Klärung dieser Fragen kann man diverse Apps und Webseiten nutzen. Ich nutze hauptsächlich die Webseite "Clear Outside", weil man dort einen umfassenden, aktuellen Überblick mit allen relevanten Details erhält.

Wenn die grundlegenden Rahmenbedingungen geklärt sind, suche ich nach einem interessanten astronomischen Objekt, von dem ich ein Astrofoto machen möchte. Hierbei sind verschiedene Kriterien zu berücksichtigen, insbesondere:

- Wie groß ist das Objekt? Mein Teleskop hat eine feste Vergrößerung und eignet sich nur für relativ große Objekte, wie z. B. den Orionnebel oder die Plejaden.

- Wie hell ist das Objekt? Mein Teleskop ist nicht besonders lichtstark, so dass Objekte mit einer Magnitude (=scheinbare Helligkeit) größer 9 damit kaum aufzunehmen sind.

- Von wann bis wann ist das Objekt in welcher Himmelsrichtung am Himmel zu sehen? Ich kann nur ein Objekt aufnehmen, das vom Standort des Teleskops aus möglichst lange Zeit sichtbar ist. Es dürfen also z. B. keine Häuser oder Bäume die Sicht versperren. Ebenso ist hinderlich, wenn sich der Mond in der Nähe des Objekts befindet, da er es dann überstrahlen wird.

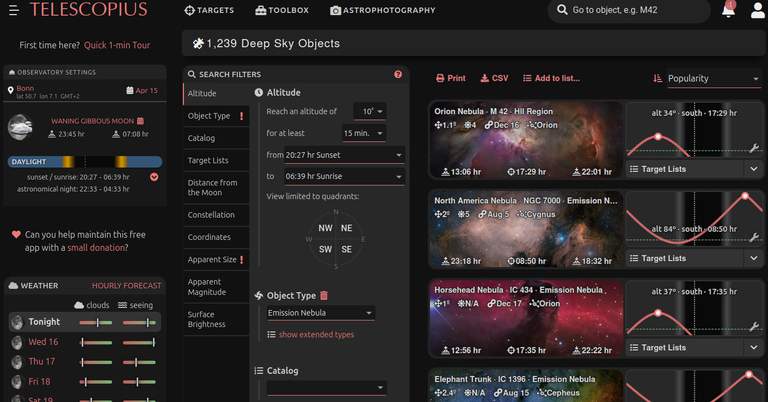

Auch diese Fragen lassen sich mit diversen Apps und Webseiten beantworten. Ich benutze dazu hauptsächlich die Webseite Telescopius und die Apps "Mobile Observatory" und "Stellarium Plus".

Schritt 2: Einzelbilder aufnehmen

Nun kann endlich die Arbeit mit dem Teleskop beginnen.

Kurz zu meinem Teleskop: Ich benutze das kleine, smarte DWARF II.

Die kleine Größe hat den Vorteil, dass es wirklich sehr klein und unauffällig ist, so dass Nachbarn nicht unnötigerweise nervös werden, wenn man das Teleskop auf dem Balkon aufstellt... 😉 Außerdem nimmt es nicht viel Platz weg, falls man es mal auf eine Reise mitnehmen möchte. Und da es ein smartes Teleskop ist, kann man es komfortabel mit der dazugehörigen Smartphone-App bedienen, so dass es eigenständig das gewünschte Himmelsobjekt ansteuert und für die gesamte Aufnahmedauer im Blickfeld behält.

Das Teleskop wird also an geeigneter Stelle aufgestellt und per WLAN mit der Smartphone-App verbunden. Über die App startet man zunächst die Kalibrierung. Das sorgt dafür, dass sich das Teleskop eigenständig den Himmel in verschiedenen Richtungen anschaut. Anhand der sichtbaren Sterne kann es dann ausrechnen, wo auf der Erdkugel es sich gerade befindet. Das ist wichtig, damit das kleine Gerät anschließend automatisch das gewünschte Himmelsobjekt ansteuern kann, das man dazu entweder einfach in der App auswählt oder durch Eingabe der Himmelskoordinaten festlegt.

Sobald das gewünschte Objekt angesteuert wurde, sorgt das smarte Teleskop eigenständig dafür, dass das Objekt auch über Stunden immer in der Bildmitte gehalten wird. Die Erdrotation wird so also (weitgehend) ausgeglichen.

Nun legt man noch die Belichtungsdauer pro Einzelbild (bis zu 15 Sekunden), einen Verstärkungsfaktor, die Anzahl der aufzunehmenden Einzelbilder (z. B. 800) und ggf. ein paar weitere Einstellungen fest. Und dann drückt man den Auslöser-Knopf und lässt das Teleskop erst mal alleine seine Arbeit machen. Es wird nun nacheinander die festgelegte Anzahl von Einzelbildern machen, die auch als "light frames" bezeichnet werden, weil sie das Licht einsammeln, das am Ende für ein hoffentlich gutes Astrofoto sorgen wird. Und da das natürlich immer nachts gemacht wird, wäre nun ein paar Stunden Zeit zum Schlafen. 😁

Vor oder direkt nach der Aufnahme der Einzelbilder muss man außerdem noch 20 bis 30 zusätzliche Einzelbilder aufnehmen, allerdings mit sorgfältig abgedunkeltem Objektiv. Das Ziel ist nämlich, mit ansonsten unveränderten Einstellungen einige ganz schwarze Einzelbilder aufzunehmen. Diese werden auch als "dark frames" bezeichnet und sollen nur das unvermeidliche Bildrauschen enthalten, das durch den Bildsensor und die sonstige Elektronik im Gerät verursacht wird.

Schritt 3: Einzelbilder zu einem Bild zusammenfügen

Wenn alle "light frames" und "dark frames" fertig sind, werden sie auf den PC übertragen. Dort kommt dann die Spezialsoftware Siril zum Einsatz, um die "light frames" zu einem einzigen Bild zusammenzusetzen, indem diese rechnerisch übereinander gelegt ("gestackt") werden. Gleichzeitig werden die "dark frames" genutzt, um das Bildrauschen zu reduzieren.

So erhält man schließlich ein einziges Bild, das eine Gesamtbelichtungszeit von einigen Stunden haben kann. Allerdings ist auch dieses Bild in der Regel noch nicht besonders ansehnlich.

Deshalb geht es danach mit der Aufbereitung des Bildes weiter.

Schritt 4: Bild aufbereiten

Mit der Software GraXpert lassen sich Bildstörungen reduzieren, die z. B. durch Umgebungslicht verursacht werden. Auch das Bildrauschen lässt sich hiermit nochmal sehr stark reduzieren. Dabei wird "unter der Haube" mittlerweile sogar Künstliche Intelligenz verwendet.

Anschließend muss man sich um die Verstärkung der Helligkeit und das Herausarbeiten der ggf. vorhandenen Farben kümmern. Dazu verwende ich wieder Siril. Diesen Arbeitsschritt finde ich besonders interessant, weil man nun mit Erfahrung und Geduld versucht, durch die Kombination unterschiedlichster Methoden das bestmögliche Ergebnis "herauszukitzeln". Das kann schon mal eine Stunde oder länger dauern...

Abschließend kommt dann meist noch eine klassische Fotobearbeitungssoftware wie GIMP oder Affinity Photo zum Einsatz, um dem Foto den letzten Feinschliff zu geben.

Fazit

Wer sich noch nie mit dem Thema befasst hat, hat sich das Ganze vermutlich etwas anders vorgestellt. So ging es jedenfalls mir. Ein Astrofoto ist nicht einfach das Ergebnis einer langen Belichtungszeit, sondern es umfasst eine ganze Reihe sehr spezieller Arbeitsschritte, die alle großen Einfluss auf das Ergebnis haben.

Ich hoffe, mein Überblick über meinen typischen Ablauf einer Astrofoto-Aufnahme war ein bisschen interessant. Wenn Du beim Lesen bis hierhin durchgehalten hast, scheint es ja zumindest nicht völlig uninteressant gewesen zu sein. 😉